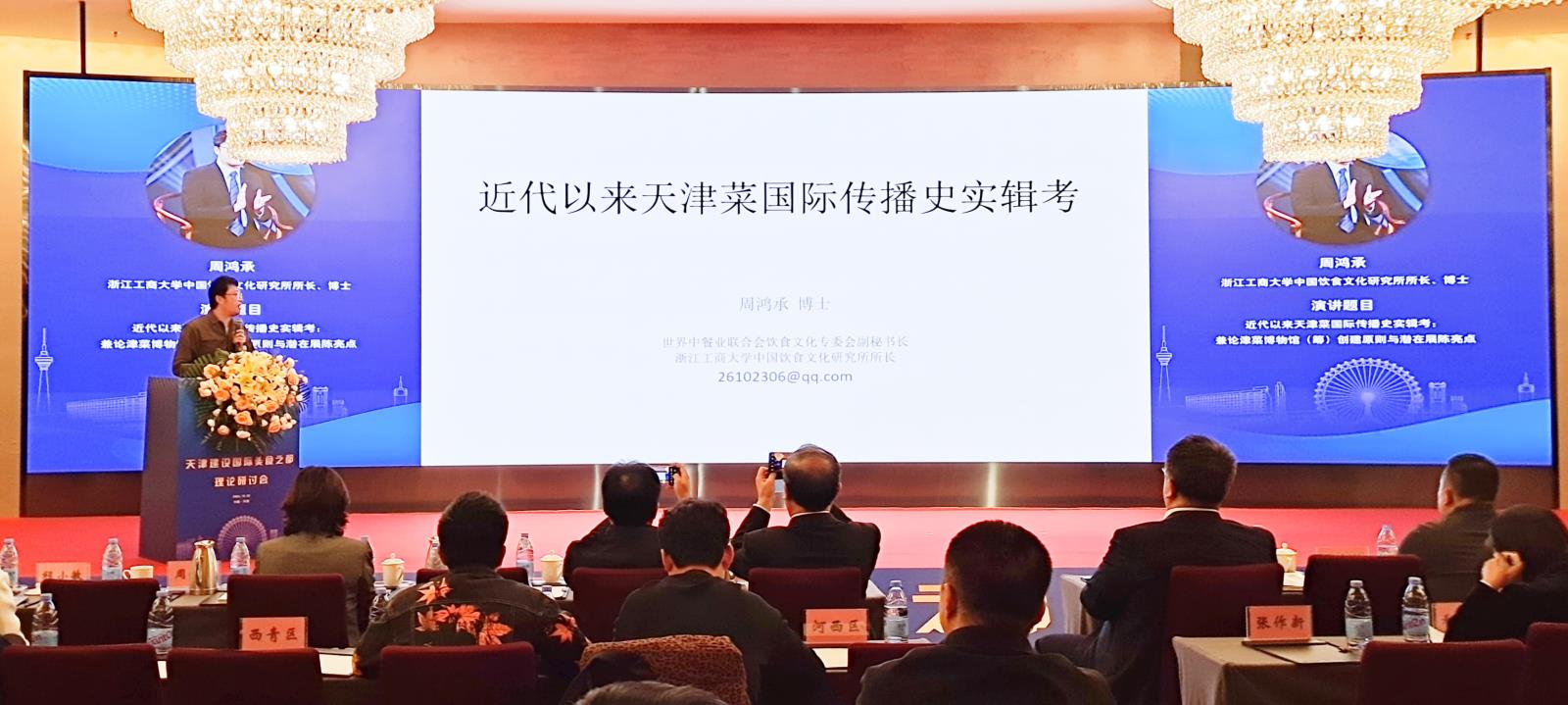

9月20日,做客第60期“伯鸿讲堂·桐乡”,与读者一起探索全球不同国家、不同族群乃至不同文明体系中的中华饮食智慧以及“中国影响”。

周鸿承首先从马可·波罗笔下的中华饮食文化讲起。16世纪以前,西方有关中国的知识十分模糊,充斥着大量想象。直到元代,以马可·波罗为代表的诸多欧洲人来到中国,才将许多可靠的中国信息传回西方世界。 大航海时代,葡萄牙人和西班牙人率先从马六甲、菲律宾和中国东南沿海等地,获得一些中国信息。16世纪,葡萄牙人在马六甲品尝到闽广船菜,记述了“鸡、鸭、猪肉等菜肴,吃饭用筷子”;西班牙人记录的闽广地区畅销食品有糖、火腿、桃子、荔枝等鲜干果,还特别偏好进口食品燕窝。

早期入华的传教士,长时间在华生活,尤其是长期和中国人交往,成为促成中国饮食文化西传的重要群体,其中以利玛窦为代表,他的回忆录中含有大量中国食物原料、土特产、宴饮礼仪等饮食知识。

紧接着,一些未到过中国的欧洲学者,通过转述和“裁剪”传教士的著述,间接地传播了中国饮食文化。比如基歇尔《中国图说》被译成多种文字,在欧洲广泛流传。

共有条评论 网友评论